知る人ぞ知るメーカーから

真のグローバルカンパニーへ。

NOKがCIを刷新した意味

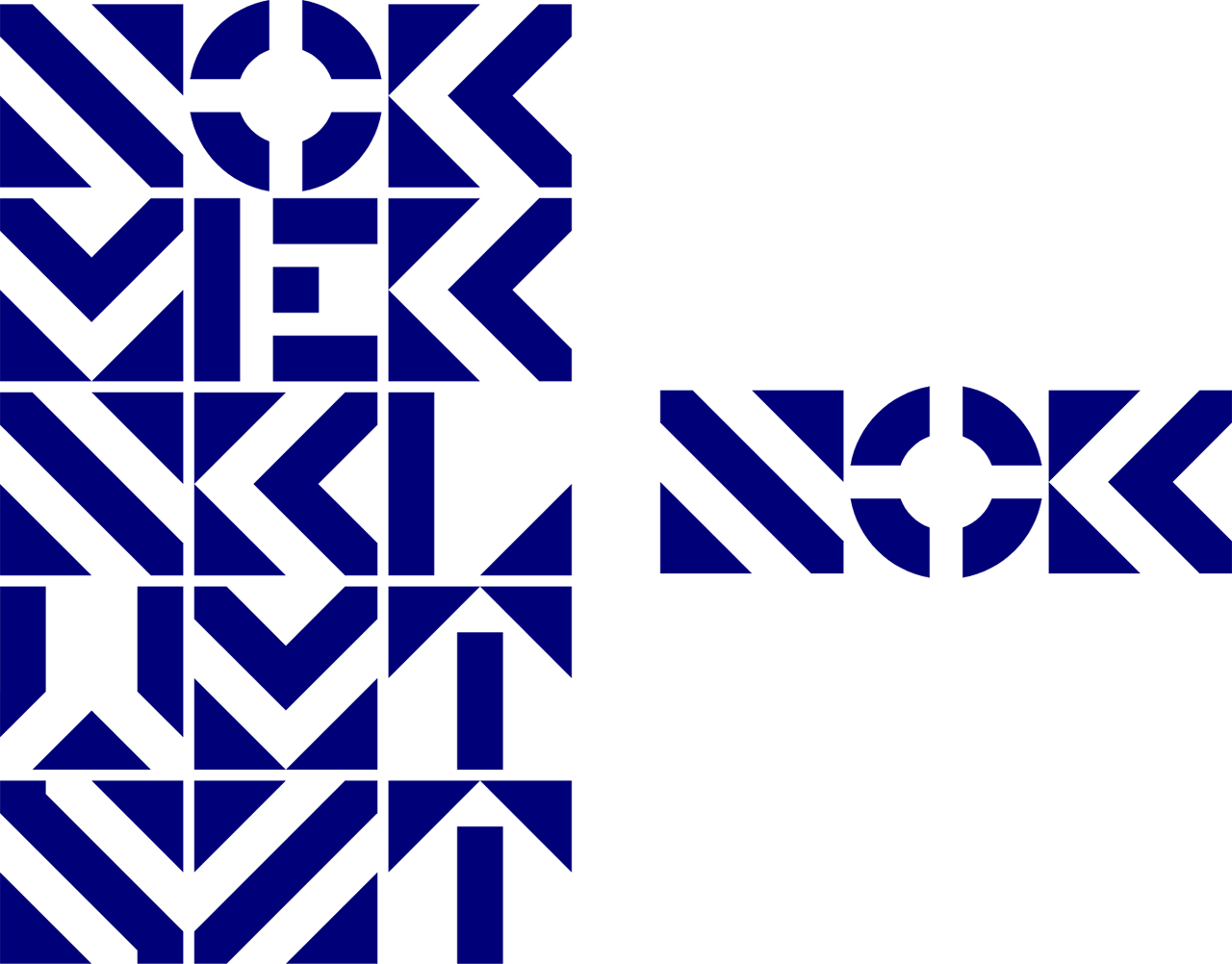

NOKグループの核となる5社のロゴタイプを貫く、トータルデザインシステムを開発。

一社一社が独自の強みを持ちながら互いに連携し、

世界中のあらゆる産業分野へ価値を広げていくグループシナジーを体現しています。

直線的で鋭さと安定感を両立したタイプフェイスはテクノロジーの精度と揺るぎない信頼性を象徴し、コーポレートカラーのソリッドネイビーは「信頼」「緻密」「先進」を表しています。

私たちが追求する

「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」のシンボルとして、未来の可能性をカタチにし、次の豊かさを生み出していく力を表現したデザインです。

佐藤可士和氏の新CIはただのロゴ刷新ではない。

NOKが目指す「変化に強い企業」のかたち

知る人ぞ知る日本発のメーカー、NOK(エヌオーケー)。グループ全体で約3万8000人の従業員を擁し、売上高7000億円を突破、2031年には売上高1兆円を目指している。自動車や電子機器、一般産業機器などに使われる部品を製造・販売するBtoB企業だ。現在は16の国と地域に91社のグループ会社を有し、海外従業員比率は72%に上る。

彼らの主力商品は、自動車のエンジンなどに使われる「オイルシール」や、情報精密機器に用いる柔軟性のある回路基板「フレキシブルプリント基板(FPC)」などが挙げられる。オイルシールは国内シェア70%を誇り、自動車の主要国内メーカー全てと取引がある。さらに、FPCは世界売上第3位と躍進を続けている。

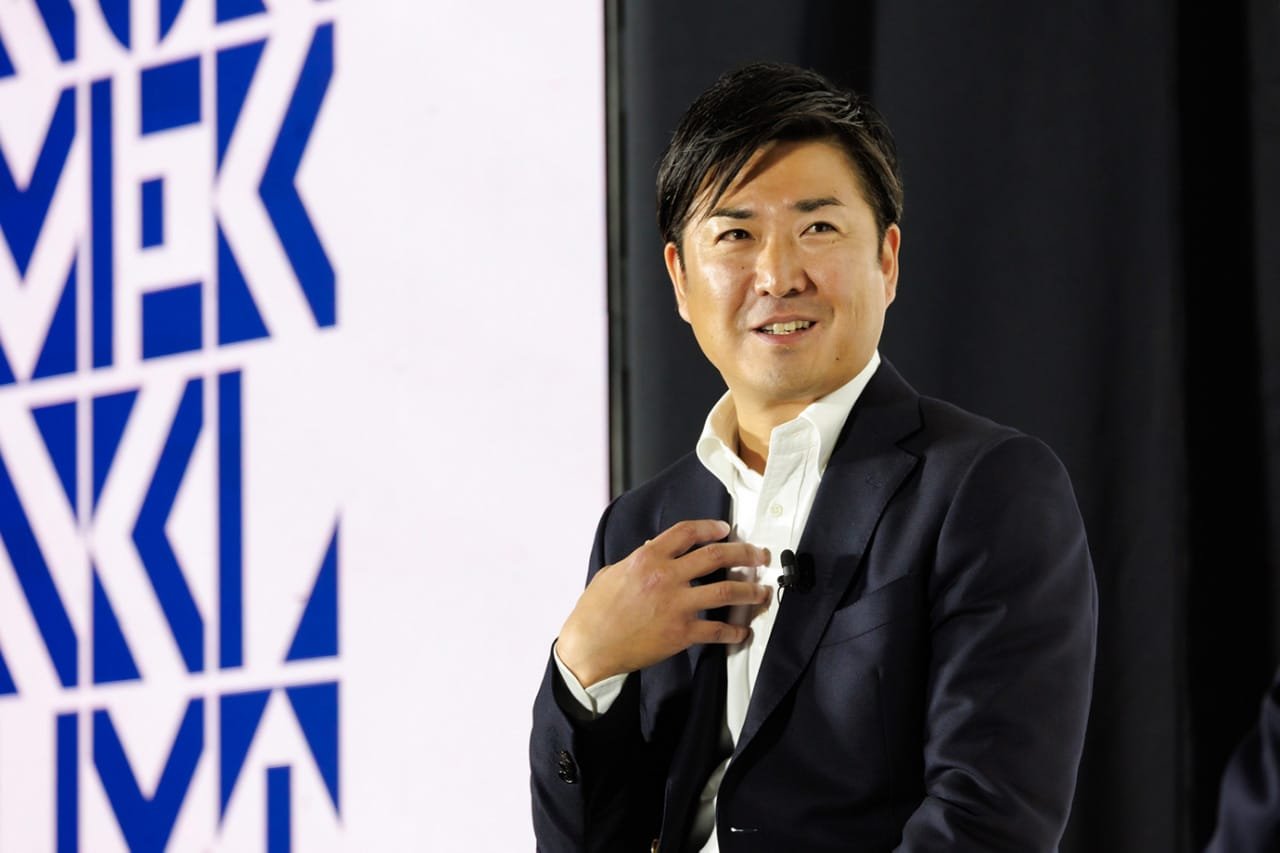

「自動車産業は変革期。“現状維持是即脱落”の時代だ。だからこそ私たちも変革を続けなければいけない」と、NOKの鶴正雄CEOは意気込む。その想いは、2024年4月に刷新したCI(コーポレート・アイデンティティ)にも表れている。

新CIの制作を託されたのは、日本を代表するクリエイティブディレクターの一人、佐藤可士和氏だ。ユニクロ(ファーストリテイリング)、楽天、セブン‐イレブン・ジャパン、日清食品など、名だたるクライアントのブランド戦略を担ってきた。NOKのようなBtoB部品メーカーでの取り組みは、佐藤可士和さんにとっても「初めて」だと言う。

NOKが「知る人ぞ知るメーカー」から脱却する起爆剤に新CI刷新を選んだ理由とは何か。4月3日に行われた新CI発表会に加え、Business Insider Japanでは鶴CEOと佐藤可士和氏に単独インタビューを実施。日本発BtoB企業の勝ち筋とCIの意義を聞いた。

CI統一は「グループ企業のシナジーを統合するため」

NOKは、80年続く老舗企業を、現代版へアップデートする途上にある。

「インターナショナルカンパニーからグローバルカンパニーへ」という目標を掲げ、グループ企業が一丸となる“Global One NOK”を目指している。2023年にはパーパスやバリューを制定、タウンホールミーティングを実施するなど、足元を固めてきた。

主要取引先の自動車産業がEV化を進める中で、M&Aも交えた製品ポートフォリオの拡充、今後の成長産業に向けた新規ビジネスの開発など、次なる成長ドライバーを模索する。中でも、重要戦略の一つに位置づけるのがグローバル競争力である。

国内市場が成熟・縮小する一方で、中国やASEANの市場は成長し、技術力や品質も上がっている。優秀な人材の獲得合戦はより熾烈となる。今後は、国内の既存顧客だけではなく、グローバル顧客へのさらなるアプローチも欠かせない。そこで、鶴CEOが重視したのは「NOKが親会社、グループ企業が子会社といった意識を壊し、NOKグループとしてのシナジーを統合できる企業ブランディングの重要性」だった。

それぞれがフラットな関係性でありながら、“Global One NOK”を実現する。言葉にするのは簡単だが、長年の蓄積もあり、変化は容易ではない。真のグローバルカンパニーを目指す上で、鶴CEOは各社独自に展開していたCIを統一することに着手。そのパートナーに、佐藤可士和氏を招請したのだ。

日本の製造業のプレゼンスを高める手伝いを

2022年6月に初対面を迎えて以降、鶴CEOや佐藤可士和氏は、NOKの要職も交えてディスカッションを重ねてきた。当初、佐藤氏はNOKのことを知らなかったそうだが、理解が深まるほどにポテンシャルの高さを感じたと言う。

「オイルシールなどNOKが作る製品は、一般的な生活では目にすることのないものです。ただ勉強するほどに、重要な部品の数々を、非常に高い技術レベルで作り、大きな売上高を出す理由も分かってきました。

日本のGDPが第4位に下がり、世界的に国力を感じにくくなっている現状は、日本人の一人として寂しく思っていました。NOKという会社には、日本の製造業とその強みが凝縮されている。当初の僕のようにNOKを知らない人も含めて、グローバルにコミュニケーションし、日本の製造業のプレゼンスを高めていくお手伝いができればと」(佐藤氏)

新CIの策定はNOKとして中心に据えるべき価値を言語化する「概念整理」からスタートし、佐藤氏と鶴CEOは何時間もディスカッションを重ねた。そして、結晶としてのタグラインが出来上がった。

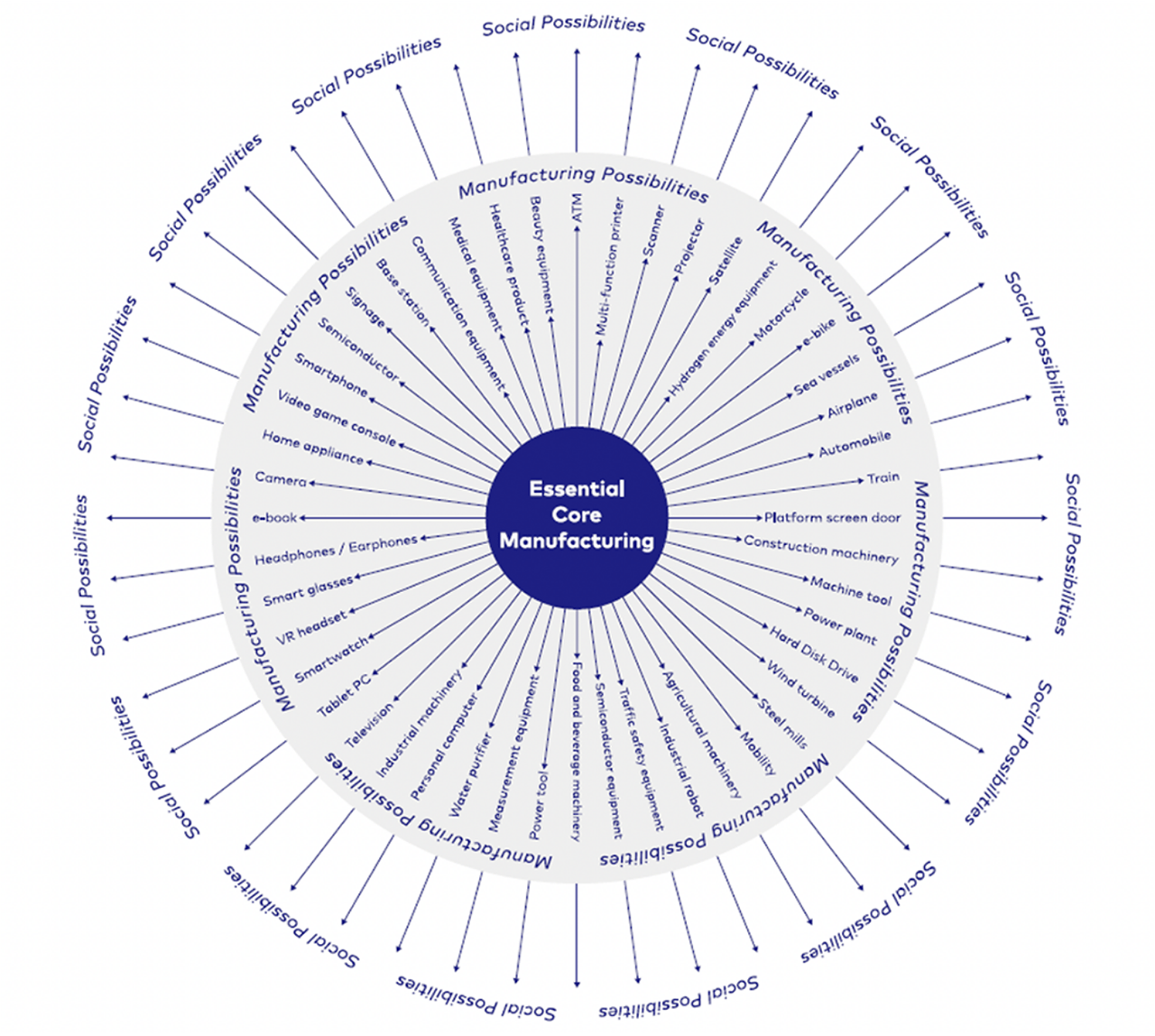

Essential Core Manufacturing

——社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり

(——The manufacture of pivotal products that shape society.)

画面を拡大してご覧下さい。

かつてのNOKは部品供給を通じて、産業を「下から支える」存在だった。しかし、見方を変えれば「中核となってあらゆる製品の可能性を拡大する」と視点を転換できたことが、タグラインの策定に大きく寄与した。企業としての重要度と存在意義を再定義し、価値が広がるメッセージへ昇華させたのだ。

「これからの企業は、社会とコミュニケーションすることが必須になり、また義務ともなります。『社会に不可欠な中心領域』というコンセプトは、NOKの価値を正しく伝えられると思います。

NOKの工場では製品をオングストローム(=0.1ナノメートル)という単位の緻密さで作ります。僕も新CIに関してはイメージとしてオングストローム単位の設計を意識し、一点の曇りもないような仕事をしようと心がけました」(佐藤氏)

今回のCI刷新に込められた思い

“Essential Core Manufacturing”というコンセプトを伝えるためには、一般的なアルファベットを並べたロゴタイプではなく、その先にあるイメージが伝わるような「見た人が意味を見出しやすいビジュアライズ」が必要だと、佐藤氏は考えた。

「口に出して言えないような細かくて膨大なイメージを、ビジュアルとして集約する。それがグラフィックデザインの力を用いる意味です」(佐藤氏)

思い描く「グループシナジー」をいかに表現するか......突破口は、ある社内用語だった。

「NOKには、日本メクトロンやユニマテックといったグループ企業がありますが、それぞれをMEKやUMTといった3レターコード(3文字)で表す慣例でした」(鶴氏)

「正雄さんが大事に考えていた、グループとしてのアイデンティティの在り方に、僕としてはなかなかソリューションが出せていない状態だったんです。実は、最初にプレゼンテーションしたのは現在とはちょっと違うアイデアでした。それをベースに議論を続け、アイデアを修正しながら、新CIをようやく生み出せた。仮縫いだったスーツが、最後の最後にパリッと仕立て上がったような気持ち。これしかないと思いました」(佐藤氏)

NOKの旧ロゴは青系統の2色使いだったが、新しいコーポレートカラーには「信頼、緻密、先進」を表現する“ソリッドネイビー”と名付けた単色を採用。世界展開を見据えるのであれば、「複数色よりも単色のほうがイメージがブレない」と佐藤氏の知見が光る。

タイプフェイスは、プログラムで出力するように線幅や角度などを規定化。NOKが持つテクノロジーの精度と揺るぎない信頼性を象徴しながら、社内用語である3レターコードに揃えることで、グループの統一感を表現する。NOKグループの核となる5社のロゴタイプを貫く、トータルデザインシステムを開発したのだ。

「2000年以降のブランディング、特に欧米では、個別ブランドをマスターブランドへ集約していくことが多かった。グローバル化するほど、メッセージを一つにしたほうがコミュニケーション効率が抜群に上がるからです。

NOKも同様にマスターブランドの方法論を用いなければ、強いアイデンティティを持たせられないのでは、と当初は考えていたくらいです。しかし、今回はその枷を壊せました。3レターコードのデザインシステムによって、グループアイデンティティをもたらす、という新しいやり方が見出せました」(佐藤氏)

自分たちの捉え方が変わる。

BtoB企業にも意義あるブランディング

ブランディングに取り組む意義や効果として、一般的には他のブランドと差別化し、消費者から選ばれるための「想起」が挙げられる。しかし、NOKはBtoB企業であり、一般消費者の目に触れる機会は少ない。では、彼らにとって新CIの刷新は、いかなる果実をもたらすというのだろう。

鶴CEOは、顧客から「どんな会社ですか?」と問われた際に、返答を統一できることを挙げる。それまでは「オイルシールの会社です」「FPCメーカーです」といったようにグループ各社で異なったが、「NOKグループは、“Essential Core Manufacturing”に取り組んでいる」と揃えられるようになったのは大きな変化だと見ている。

当然、従来的な回答もメーカーの立場で見れば誤りではない。しかし、「自分たちの捉え方」が変わることにより、商品開発や販売といった個々の現場で、社員の振る舞いや考え方まで次第に変わっていくことを期待している。グローバルカンパニーという存在へ着実に近づいていけるわけだ。

「社会からの認識や見え方が変われば、新しいビジネスが生まれるきっかけにもなるはずです。物事の捉え方一つですが、それは人の考え方や行動も変えてしまう。毎日積み重ねることで、これまでと全く違うところにたどり着ける。

CIも記号です。本来、形としての記号自体に意味はあまりない。活動を重ねていく中で、その記号に意味を集約していくからこそ、シンボルとなるのです。今回のCIも、今日からNOKのみなさんがつくっていくものです。このCIを見て、グループ活動をイメージすることが大切だと思います」(佐藤氏)

さらに、実利的なメリットも働きやすくなる。たとえば、NOKは成長ドライバーの一つにM&Aも交えた製品ポートフォリオの拡充を挙げるが、統一されたタグラインを持っていることは、買収候補の企業と価値観をすり合わせやすくなる。

「私たちは“Essential Core Manufacturing”を掲げている。このビジョンに取り組めるか?」という共感が、グループインの基準となって機能する。さらに、ビジュアルアイデンティティが揃うことで、NOKグループとしてのあり方にもよりフィットしやすくなる。

また、新CI策定に至るまでのディスカッションは、鶴CEO自身の経営観にも「何物にも代えがたい」と振り返るほどの経験をもたらしたと言う。

「可士和さんの良さは、過剰も過少も無いシンプルさにある。突き詰めて考えなければたどり着けない境地です。この考え方は経営にも通じる。日々、世の中の情勢が変わり、さまざまな情報が入ってきますが、それらに踊らされて拙速な判断をしてしまってはならない。

我々が対峙すべきはお客様であり、品質であり、安全です。その向き合うべき本質は変わらないことを、“佐藤可士和のプレイスタイル”から感じました。センスはもちろん、企業が果たすべきコミュニケーションのプロセスを体感できたのは、リーダーとして非常に得るものが多かった」(鶴氏)

日本発BtoBメーカーが、世界と戦うために必要なこと

NOKの新CI策定に至るプロセス、そして取り組みの成果は、日本の他のBtoB企業にとっても良い先例となるだろうか。

佐藤氏は「多くの企業は社会と正しくコミュニケーションができていない」と指摘する。自身も広告会社を経て、「人へ伝えることの難しさ」を痛感したことが独立の出発点となったからこそ、その重要性がいつも根底にある。

「あえて強い言葉を使うと、『伝わっていない、知られていないのは、存在していないことと同じ』です。逆に言えば、きちんと伝われば、それだけチャンスがあるということで、結果的に、ビジネスが伸びるだけではなく、社会の役に立つことにもつながっていきます。だから、みなさんも、自らをもっと伝えていただけたほうが、世界がもっと良くなると僕は思います。

日本という国そのものが、とてもハイコンテクストな存在であり、“謙譲の美徳”といった価値観も強くある。それらも文化の一つではありながら、グローバルで考えれば常識は全く異なります。カルチャーも言語も違う人々に伝える、という意志を持って、コミュニケーションのスイッチを切り替えなくては『もったいない』と感じますね」(佐藤氏)

鶴CEOは、自社商品に「もう一つの品質」がある重要性に気付いたと話す。製品の本質的な品質だけでなく、代替品と比べた際に想起する品質や優位性を指す「知覚品質」だ。

「コアにあるのは製品品質です。我々が担うのは自動車が走る・曲がるといった機能に直接影響する部品ですから、性能が高く、不具合がなく、必要な量を安定して供給できるという製品品質は至上命題。さらに、今後のNOKが高めていくべきは知覚品質ではないかと。総じて日本企業は愚直に製品品質だけを磨いてきた傾向にあるが、グローバルと戦うにはそれでは勝てない。

ビジュアルを交えて伝えていく、そういったマインドセットを持ってコミュニケーションすることには伸びしろがある。頭の中だけにある自社の優位性を、言葉にして伝える。日本国内なら通じる“阿吽の呼吸”が、グローバルではむしろロスになる。日本のBtoB企業こそ対峙する伸びしろとして、絶対に取り組むべきだと考えています」(鶴氏)

この記事は2024年4月19日時点のものです。