ポリマーブラシで低摩擦のさらなる高みへ

最先端の表面処理でさらなる高みへー。NOKの主力製品であるオイルシールやOリングをはじめとしたシール製品は、液体や気体を漏らさない密封(シール)性と、機械の省エネルギーに貢献する低摩擦性というトレードオフにある性能の両立を求められる。この性能を高めるため、湘南R&Dセンター(神奈川県藤沢市)を中心に表面機能、材料、形状などの研究開発を日々進めている。近年は世界的に注目される表面処理技術であるポリマーブラシの研究にも取り組む。短期的な成果だけでなく、中長期的な視野での研究を行い、シール製品の性能向上を追求する。

製品に新たな可能性を与えるポリマーブラシ

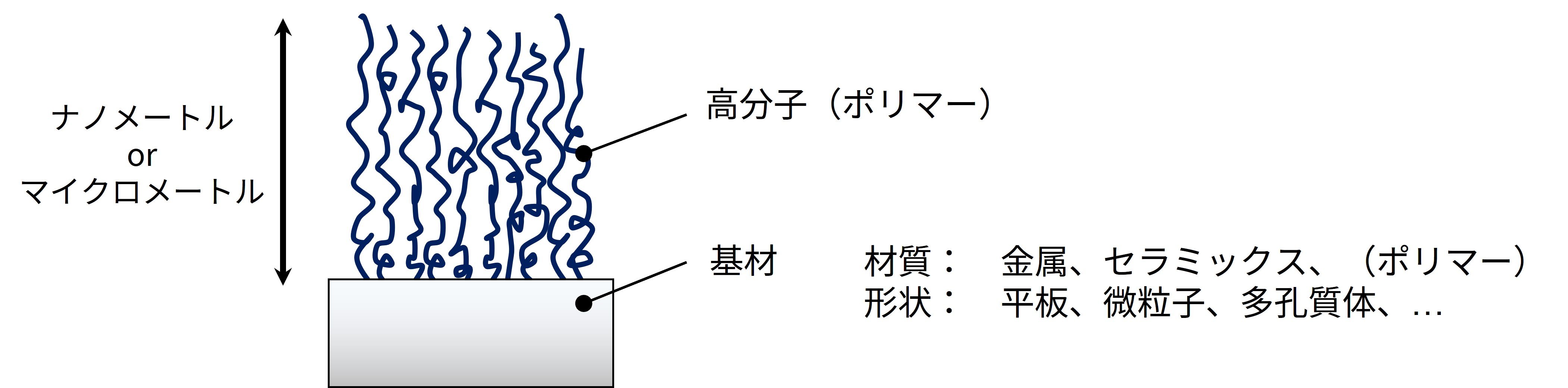

ポリマーブラシは分子レベルの微細な技術だ。ゴムや樹脂を構成する最小単位をモノマーと呼び、そのモノマーが鎖のようにつながったものがポリマー(高分子化合物)となる。ポリマーブラシは文字通り、金属・ゴムなどの材料表面にブラシのように生えたポリマーの組織を指し、数10から数100ナノメートル(ナノは10億分の1)程の厚さの膜として付与される。

ポリマーブラシが表面にどんな性能を与えるか、NOKでポリマーブラシを研究する技術研究部材料研究課の青木岳也氏によると、微粒子の混ざりやすさや、他の分子の吸着しやすさ、摩擦の大きさなどを変えられる。これを活かして、例えば汚れが付きにくい材料をつくることができる。

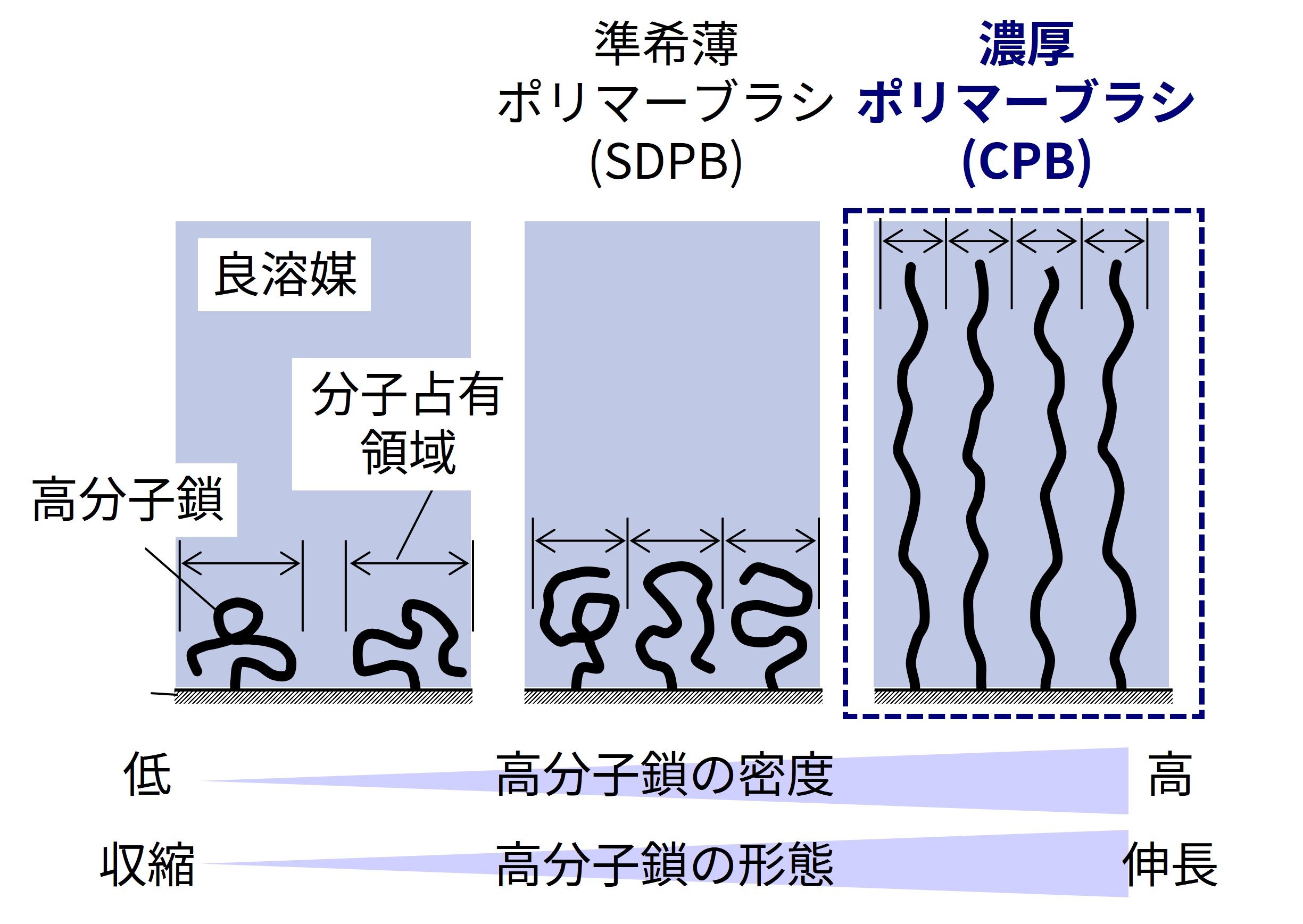

研究の歴史は長いものの、材料としての耐久度を向上させるために、ポリマーを高密度かつ均等に長く生やす技術が求められていた。これを解決したのが京都大学化学研究所の辻井敬亘教授らのグループだ。高圧下での「リビングラジカル重合」と呼ばれる手法により、密度が極めて高く、数マイクロメートル(マイクロは100万分の1)程に膜の厚みを増やした「濃厚ポリマーブラシ(CPB)」が実現したことで、実用化に向けた検討が一気に加速した。最新の成果では、濃厚ポリマーブラシを施した表面に雪や氷、霜が付着しにくいことを実証するとともに、そのメカニズムを見いだしている。

NOKは2016年から辻井教授を代表とする産学連携の研究開発プロジェクトに参加しており、現在はコンソーシアムでポリマーブラシ材料の社会実装に向けた検討を行っている。

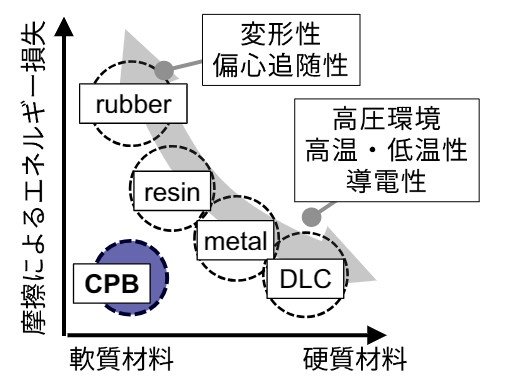

低摩擦に応用

NOKはシール製品の表面をさらに低摩擦にするコーティング材料としてポリマーブラシの活用を目指す。青木氏は「ポリマーブラシはシール製品と親和性が高い」と説明する。シール製品は摩擦を低減しつつ、密封性を高めることが求められる。特に濃厚ポリマーブラシはその両方に貢献できそうだという。これまでのシール表面処理技術にはなかったことだ。

ただ、単に低摩擦を実現しても「どういう理由で低摩擦なシールとして成立しているのか、顧客に説明できないと製品に応用することができない」(青木氏)。そのため、NOKが得意とする可視化技術や材料技術、摺動(しゅうどう)性のノウハウを駆使し、低摩擦シール材料としてのポリマーブラシの基礎研究を進めている。

湘南R&Dセンターには、ポリマーブラシの低摩擦効果を体感できる回転運動型のシールを模した展示用デモ機がある。ポリマーブラシをコーティングしたサンプルとしていないものを比べ、摩擦の違いを感じられる。実際に指で回してみると、コーティングしたサンプルは軽い力で円滑に回せる一方、非コーティングのサンプルは力を入れないと回転しない。シール表面の低摩擦化にポリマーブラシが有効なことは明白だ。だが、現状、摩擦を減らせる効果の理由や条件が分かりきっていない。

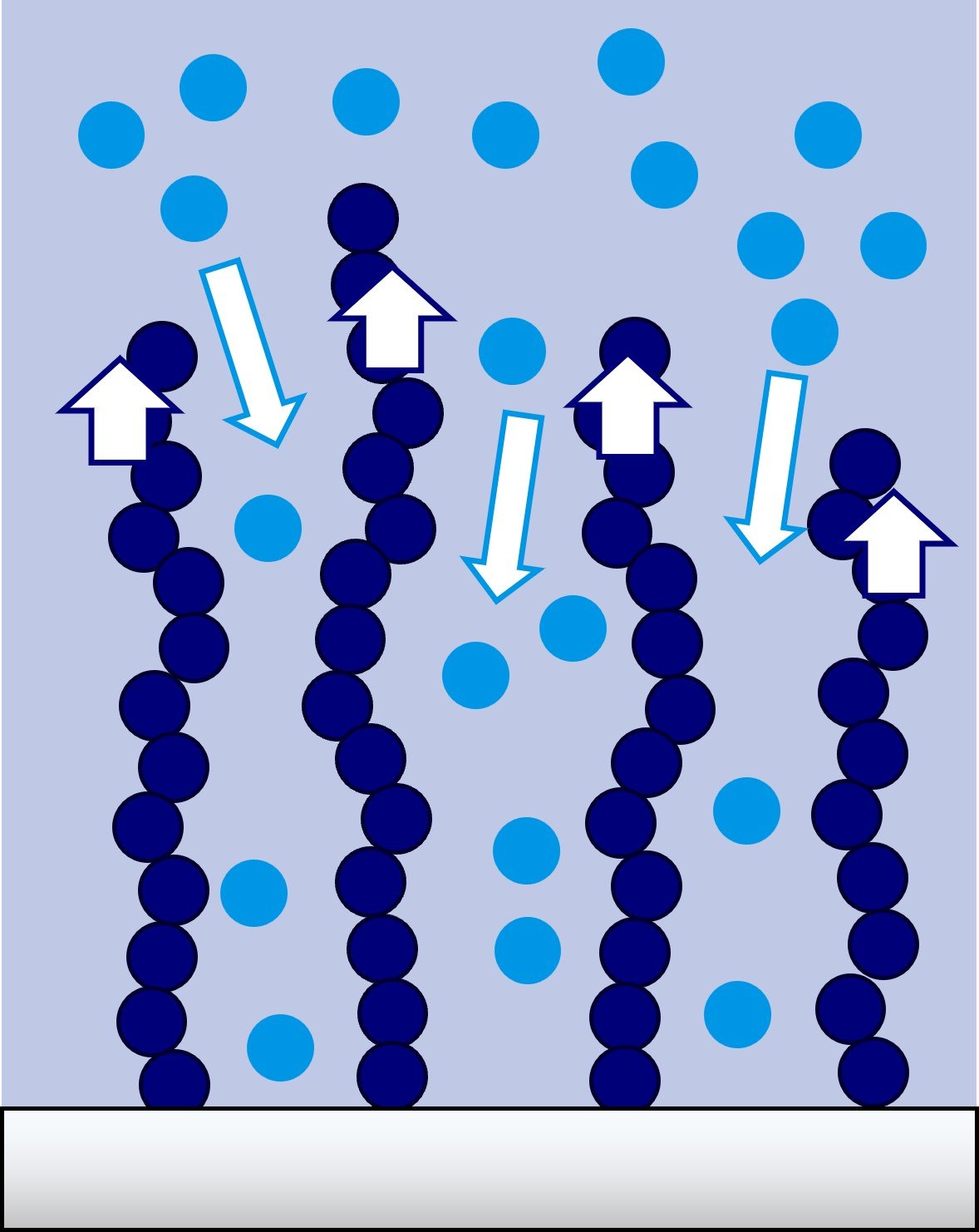

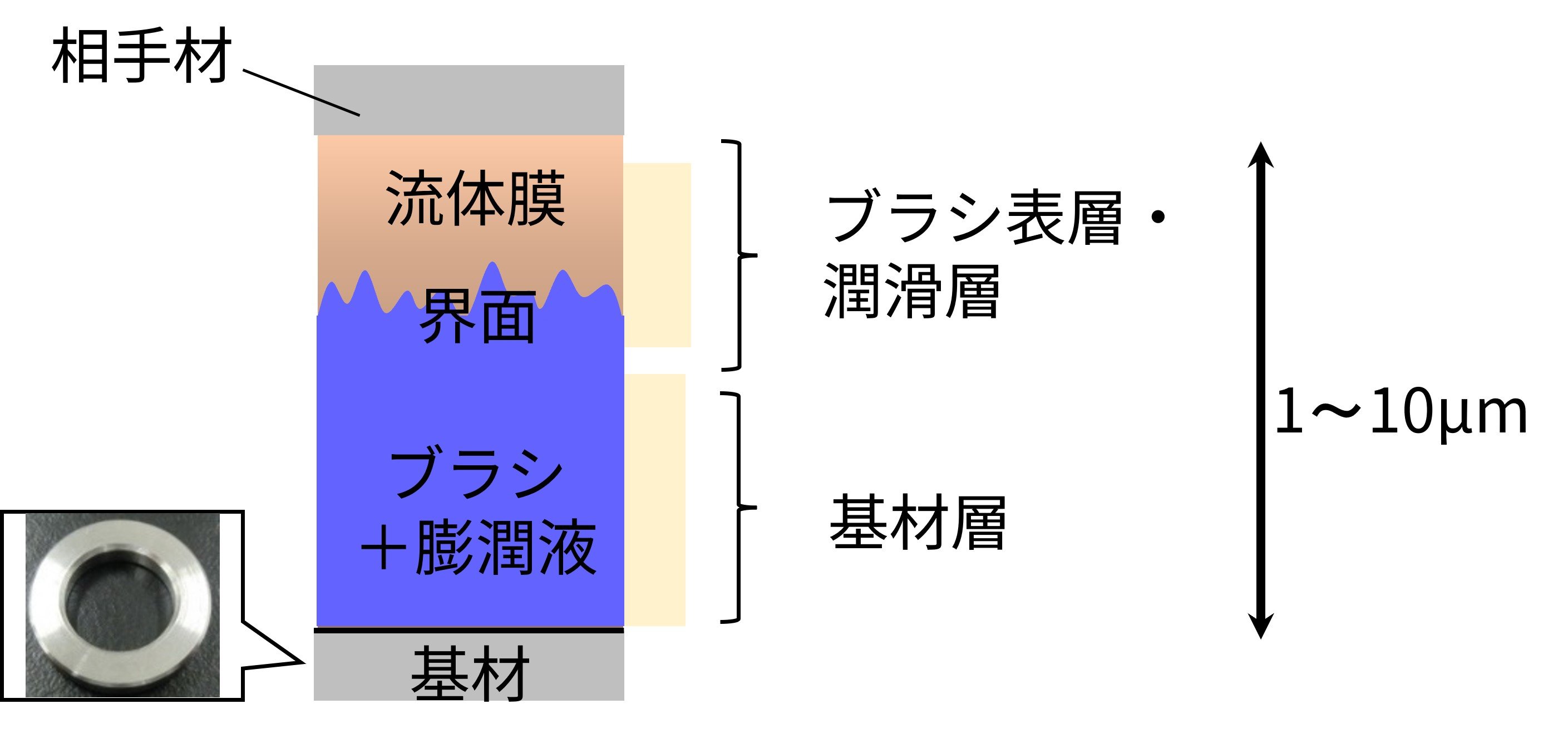

ポリマーブラシは膨潤性という性質を持つ。歯を磨くときに歯ブラシが水を蓄える様子を見たことがあるだろう。同じようにポリマーブラシはブラシ構造の内部に液体を保持できる。これによって擦れ合う材料の間により厚い潤滑液の膜を張ることができるため、摩擦を低減できると考えられている。

特に、NOKなどがターゲットとする濃厚ポリマーブラシは厚い膜を張ることができ、高い膨潤性を持つ。従来のシール製品には高い膨潤性を持ったコーティング剤や表面処理が採用されてこなかったことなどもあり、やはりブラシの構造がシール機能に与える役割をハッキリとさせる必要がある。

また、今後の研究で摩擦低減以外の性能を見いだせる可能性があり、研究への期待が高い。

濃厚ポリマーブラシのシールメカニズムをより詳しく

NOKは長くゴムや金属材料、潤滑剤などの研究を続けてきた。それも、ナノメートル、マイクロメートル、ミリメートルなど、スケールごとに表面や内部の構造を可視化することで、材料に生じている作用に関する知見を蓄え、製品に見られる現象のメカニズムを解明してきている。

ポリマーブラシでもその可視化技術を生かそうとしている。その一つが蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)法を応用した評価技術で、京都大学と連携して研究している。ポリマーブラシの先端と接触する材料に蛍光剤を修飾し、距離が近付くと蛍光強度が変化することを利用して、摺動時のポリマーブラシや接触面の状態の観察を試みている。従来のシール研究では「蛍光法によりマイクロスケールの油膜の状態を評価していた」(青木氏)ため、NOKの強みを発揮できると語る。ポリマーブラシではナノスケールの測定技術の構築を目指しており、これに基づく密封性の評価を進めていく。

中長期的な視野で成果を生み出す

将来的な価値創出を見据えポリマーブラシの研究にNOKが力を入れるのは、メカニズムを追求することが他社との差別化につながるという社の姿勢を反映している。競合が多いシール業界でトップシェアを維持するにはさまざまな技術を取り込み、常にチャレンジする姿勢が欠かせない。

ポリマーブラシによるシール研究は、メカニズムの解明だけでなく、ゴムや樹脂等の材料にポリマーブラシを付与することや低価格で量産する方式を開発することなど、社会実装や用途拡大に向けてやるべきことがまだまだある。NOKだけで実現できるものではない。NOKはそのため、まずはポリマーブラシを知ってもらうことが重要だと訴える。辻井教授らのコンソーシアムに多くの企業が参画し、研究開発を加速させることや、これまでにないアイデアや知見を連携によって得ることで、幅広い素材へのポリマーブラシの付与や新たな特性の活用などが可能になると考えている。

青木 岳也

NOK株式会社 NOKグループR&D 技術研究部 材料研究課

2019年にNOKへ入社後、ゴム材料の摩擦研究を担当。2020年より低摩擦材料の研究業務に携わる。

記事内のデータ、所属・役職等は2025年6月現在です。