見えないものを見るために

~分子レベルまで可視化する分析技術~

NOKは、世の中のニーズを満たすさまざまな特性を持ったゴムを生み出せる技術力が強みであり、その根幹には高い分析技術がある。分子レベルでゴムを可視化し理解することで、安全・安心な製品の開発につなげている。

多角的な分析手法でゴムを可視化

NOKでは、核磁気共鳴(NMR)を使った分子構造分析、原子間力顕微鏡(AFM)による表面ナノ構造分析、X線光電子分光分析(XPS)による表面組成分析など、さまざまな手法を使い分けて多角的にゴムを分析している。NOK R&D技術研究部材料研究課の関口慶氏は「ゴムの分析は安全・安心のために必須の技術」と断言する。例えば、不適合品を分析すればその要因を推定することができ、それを生かして製品の品質を高めることができる。

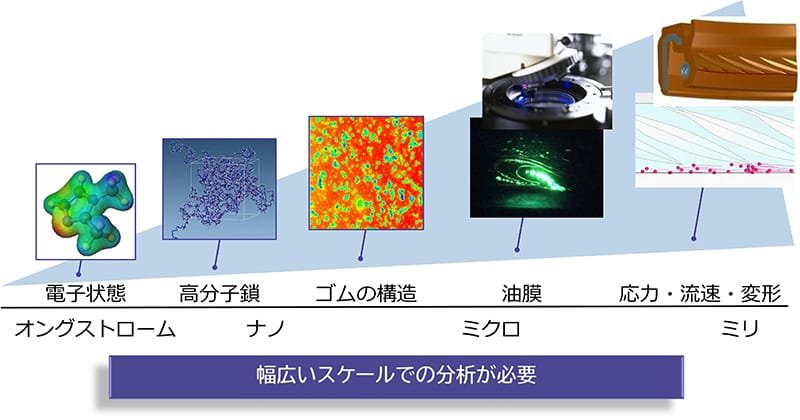

「そもそもゴムとは」で解説したとおり、ゴムは高分子の鎖を架橋でつなげた構造だ。その性質は、製品の形状、ゴムに混ぜられた物質や分子レベルでの構造など、さまざまな要素によって決まっている。そのため、ミリサイズからナノサイズ(ナノは10億分の1)まで幅広いスケールでの分析が必要となる。NOK R&D技術研究部材料研究課の安斎貴寛氏は「NOKは独自の分析技術のノウハウを持つ。これが武器となっている」と説く。

NOKは1960年からドイツのフロイデンベルク社と資本提携し、技術交流をしている。一例として、フロイデンベルクが得意とするシミュレーション技術やNOKの得意とする実験手法について情報交換し、幅広い技術領域の知見を持つ人材が交流することで、互いに独自技術を高めているという。

画面を拡大してご覧下さい。

ナノレベルの解析で性能を評価

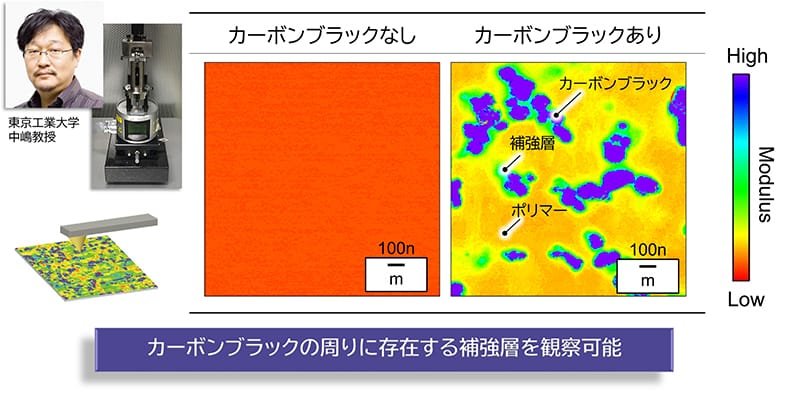

このように、NOKではゴム材料の構造をナノスケールで可視化し、材料開発に生かしている。その一例として、AFMを使ったナノレベルの物性評価などの研究で知られる東京工業大学、中嶋健教授との共同研究がある。安斎氏によると、ゴムにカーボンブラックを混ぜると強度や耐久性が増すこと(補強効果)は100年以上前から分かっている。だが、そのメカニズムやゴムの構造がどう変化しているかはナノレベルで分析しないと分からない。中嶋教授が開発したAFMを用いるナノスケールでの力学物性(弾性率等)測定法により、ゴムの高分子鎖とカーボンブラックが相互作用し合う層が補強効果をもたらしていることを確認できるのだ。

画面を拡大してご覧下さい。

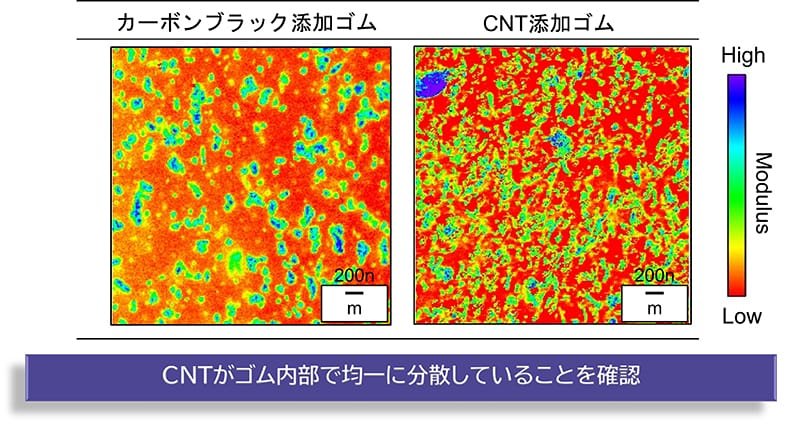

さらにNOKでは、ナノスケールでの測定法を生かし、ゴムにカーボンブラックよりも高い補強効果が期待できるカーボンナノチューブ(CNT)を混ぜた「CNT添加Ovalリング」用のゴム材料を開発した。この「CNT添加Ovalリング」は、高圧往復運動の環境下でもシール性を維持しつつ、摩擦も低減できる機能を持つ。CNTはカーボンブラック以上にゴムと混ざりにくい一方、しっかり混ぜることができればカーボンブラックよりも高い補強効果が得られる。しかし、従来はこの混ざり具合や補強を生む層をナノスケールで確認する術がなかったが、AFMでの測定により、「CNT添加Ovalリング」のゴムは、CNTが均一に分散し、補強層がしっかりと形成していることが証明されたのだ。

画面を拡大してご覧下さい。

環境規制対応に微量定量分析が必要

NOKの研究開発拠点、湘南R&Dセンター(神奈川県藤沢市)では、AFMやXPSなど40以上の分析装置が稼働している。関口氏によると、近年は欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令などさまざまな環境規制が敷かれ、製品に規制対象物質が含まれていないかチェックすることが必須となっている。NOKでは、ppb(パーツ・パー・ビリオン)、10億分の1単位で含有量を把握しなければならない製品もあるという。 関口氏、安斎両氏は「NOKが得意とする自動車関連向けの製品は、人の命に関わるもの。安全・安心に対する責任を強く感じている」と話す。NOKは、安全・安心維持のために、今後も分析技術を磨き続ける。

(写真左)

関口 慶

NOK株式会社 NOK R&D 技術研究部材料研究課 専門主事補

NOK入社後、材料技術部に配属。主に化学分析やOリング用ゴム材料の開発・改善業務を担当し、2021年に技術研究部に異動。2022年より分析研究グループのリーダーを務め、社内外からの分析相談対応や新規分析手法の構築に携わる。

(写真右)

安斎 貴寛

NOK株式会社 NOK R&D 技術研究部材料研究課

NOK入社後、分析業務や材料開発を担当。2017年よりオイルシールの材料開発に携わり、2019年から低摩擦をはじめとしたシール技術の研究業務に従事。2022年より東京工業大学の中嶋教授と共同でゴムの物性制御に関する研究業務に携わる。

記事内のデータ、所属・役職等は2023年8月現在です。