そもそもゴムとは?

~ゴムの構造と自己修復するゴム~

NOKの主力製品であるオイルシールは、主にゴムを材料にしている。世の中のニーズに合わせて多岐にわたる機能をオイルシールに持たせることができたのは、NOKが長年独自にゴムの研究を続けてきたためだ。そもそもゴムとは、どんな材料だろうか。NOKが取り組んできたゴムの研究を紹介する。

ゴムとは何か

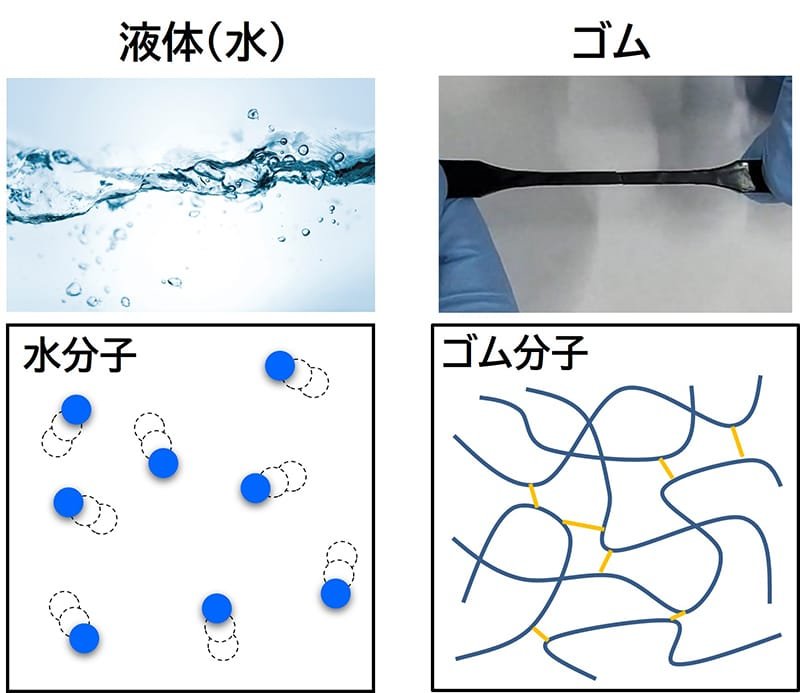

まず、ゴムとは一体何だろうか。NOK R&D技術研究部材料研究課の青柳裕一氏によると、「固体のように見えて、液体に近い」物質だという。ゴムは外からの力に応じて、伸びたり縮んだりする性質を持つ。そして力を除くともとの形に戻る(弾性)。誰もが見たことのあるこのゴムの特徴的な性質の裏には、ミクロな構造が深くかかわっている。

液体のことを考えてみよう。実は、液体の内部では、無数の分子が動き回っている。ゴムも液体と似て、動き回る無数の分子でできている。だが、水などの液体とは異なり鎖状の分子が複雑に絡み合った構造をしている。さらに、その分子同士の間には分子をつなぐ橋掛け状の構造(架橋構造)があり、互いに動きを制限し合っている。そのため、水は形を自在に変えてこぼれてしまう一方で、ゴムは常に形を保ち、水のようにこぼれてしまうことがない。

画面を拡大してご覧下さい。

ゴムは社会を支える

ゴムは現代の生活に不可欠な物質といえる。その一因は、ゴムの特徴である弾性により液体の流れをコントロールできることにある一例が水道の蛇口に使うパッキンだ。蛇口をひねると水が出てくる。これは、蛇口の中にあるゴムパッキンが水道の水を止め、蛇口をひねるとすき間ができ水を通す構造をしているからだ。このように、ゴムの密封機能で成り立っている身の回りの機械や製品は数多く存在している。

一方、その特性を知り、適切に扱わないと重大な事故につながることもある。1986年1月に起きたスペースシャトル、チャレンジャー号の爆発事故は、固体燃料補助ロケットの密閉用Oリングと機体の隙間から、内部の燃料が漏れたことが原因だった。このOリングは数ミリメートルほどの厚さながら、直径が3.65メートルと巨大なものであった。打ち上げ当日の気温が氷点下だったため、ゴムの弾性が低温で失われ漏れにつながったとされている。NOKでは同じOリングを製造する企業として、こうした事故を防止するためにも、ゴムの基礎的な研究に注力している。

NOKのゴム研究

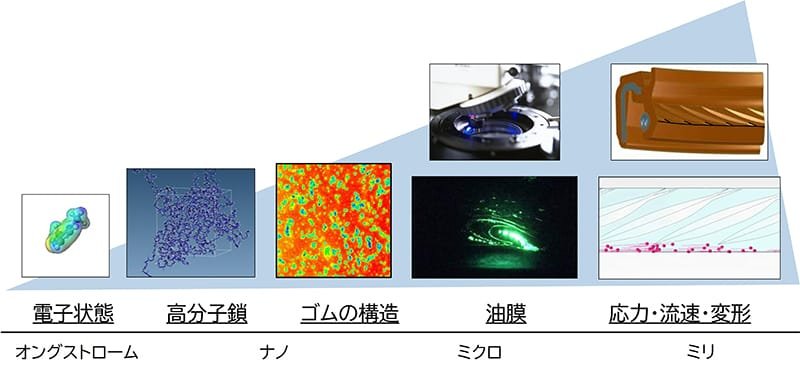

ゴムの歴史は古いが、そのミクロな構造や性質は未だ明らかになっていないことが多い。青柳氏によると、「NOKでは、材料のミクロな構造を可視化・制御することを重視している」という。ナノメートル(ナノは10億分の1)単位の微細な分散構造から、マイクロメートル(マイクロは100万分の1)単位の油膜、ミリメートル単位の製品における応力、変形など幅広いサイズの物体・現象の研究を続けている。このような幅広いサイズ(マルチスケール)の研究により、ユーザーのニーズに応えた機能や性質を開発できるだけでなく、全く新しい機能を生み出すケースもある。

画面を拡大してご覧下さい。

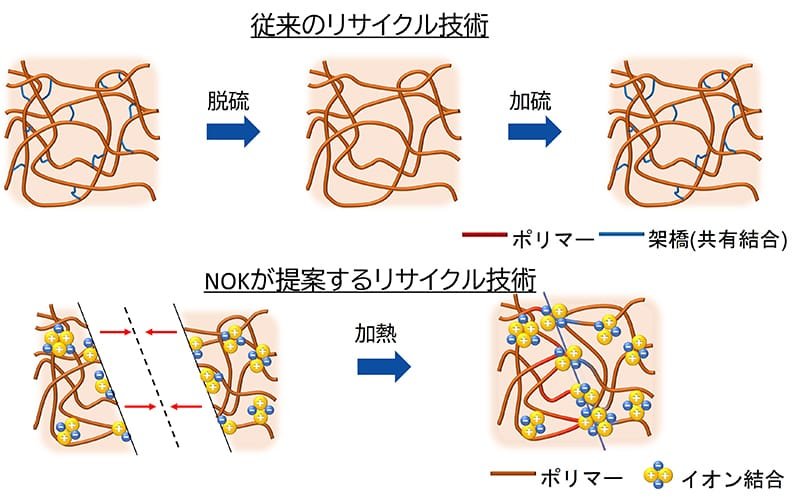

サステナブル社会に貢献する新しいゴム

ゴムの性質には、架橋構造が深く関わっている。従来、引張や圧力に強く、かつ高温や紫外線など過酷な環境条件に耐えうるゴムが多く望まれていた。こういった条件を満たすためには、架橋構造をゴムに与え、弾性を高めるために「加硫※1」という工程が必須であった。最近では環境負荷の低減やサステナブルな社会に貢献する製品も注目され、ゴムにも新たな機能が必要とされている。NOKでは、イオン結合※2という化学結合に着目し、架橋の役目をイオン結合で行うゴム「リンクスラバー」を開発した。リンクスラバーは「自己修復性」を持ち、製品をそのままリサイクルできるようになる。古くなった製品を再成形・再利用することで、自動車など産業界におけるサーキュラーエコノミー(循環経済)を実現することを目指す。「リンクスラバーを、誰もが理想とするサステナブル社会の代表的な材料にしたい。」と技術研究部材料研究課の鈴木佳太氏は意気込む。

画面を拡大してご覧下さい。

- ゴムの原料となるポリマーに硫黄紛を練り混ぜて高温で加熱することで、橋かけ構造を作りゴム弾性を増加させる工程。

- 陽イオンと陰イオンの間に働く静電引力(クーロン力)による化学結合。リンクラバーは一般的なゴムと違い、イオン結合により架橋構造を形成している。そのため、切ったゴムに圧力を加えると再び結合する。これを自己修復性と呼んでいる。

(写真左)

青柳 裕一

NOK株式会社 NOK R&D 技術研究部 材料研究課

大学院では量子化学を専攻。NOKに入社後、ゴム材料の研究や分析技術の開発を担当。パートナー企業であるFreudenberg社(ドイツ)へ出向し、2018年DIK(ドイツゴム研究所)でシール用ゴム材料の劣化機構に関する研究に従事、博士号を取得。現在は、NOKグループの基盤を支える材料研究業務に関わる。

(写真右)

鈴木 佳太

NOK株式会社 NOK R&D 技術研究部 材料研究課

大学院で有機・無機化学を専攻。NOKに入社後、湘南R&Dセンターに配属。技術研究部 材料研究課にて、主にゴムの架橋メカニズムや、架橋構造の制御に関する研究業務に携わる。その他、リンクスラバーを始めとする新規材料の開発、及び分析技術の開発を担当。

記事内のデータ、所属・役職等は2023年7月現在です。