ストレッチャブルFPC(後編)

「社会ニーズ」を見据えストレッチャブルFPCの用途開発、エンジニアたちの“粘り”の活動で結実

「社会の課題やニーズを考えて、その解決につながる技術や製品を開発する」。過去の苦い経験から、プリンテッドエレクトロニクス(PE)とフレキシブルプリント基板(FPC)の開発方針を切り替えたメクテック。実はそこで生きたのが、中断したプロジェクトの活動中に培った人脈だった。そうして見つけた有力な用途は医療・ヘルスケア分野でのセンシングデバイス。超薄で伸縮可能だという特徴がぴったりはまる用途である。もちろん、新たな領域であるだけに、開発時にはそれまでの製品開発の際とは異なるさまざまな壁が立ちはだかった。

「いっそのこと“使い捨て式”はどうだろう」

逆転の発想で用途を切り開いた

PEで作ったストレッチャブルFPCの市場はどこにあるのか。当初、メクテックではストレッチャブルFPCの用途として、2010年頃から注目を浴びてきたソフトロボットの表面などをイメージしていた。ところが、実際にエラストマー素材のシート上に銀ペーストで電子回路を形成(パターンニング)したサンプルを調べてみると、1回伸ばしただけで抵抗値が上がってしまい、元の状態に戻っても、最初の特性が得られなくなってしまうことが分かった。さらに、伸縮を繰り返すほどに抵抗値が上がっていくため、ロボットの制御など高精度な電流制御には不向きと判断した。

ただ、ものは考えようだ。繰り返し使えないのなら“使い捨て式”はどうだろう。そして、「FPC全体が伸びるほど柔軟性が高い」「薄くて軽い」「通気性や透湿性が高い」といったストレッチャブルFPCの長所を生かしやすい領域はどこか。こうした短所と長所を踏まえたうえで、社会のニーズが高い領域を考えた時に思い浮かんだのが、衛生管理を重視する医療・ヘルスケアである。当時、ウエアラブルエレクトロニクスが話題になっていたことが背景にある。とはいえ、ウエアラブルエレクトロニクスはまだ市場が未形成の段階で、具体策を思いつかない。そこで、以前からFPCの研究などで交流があった大阪大学教授の関谷毅氏の元に足を運んだ。

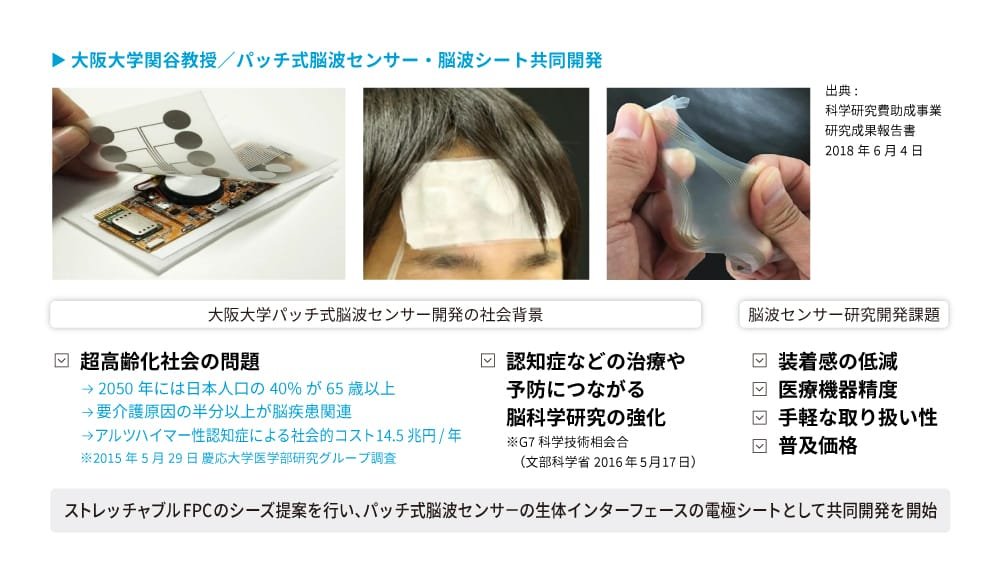

ちょうどその頃、関谷氏は日本における超高齢化社会の問題解決のため、高齢者の脳疾患やアルツハイマー性認知症を予防する脳科学の研究を強化していた。研究の一環として、そうした疾患のリスク診断のために気軽に脳波を測れる脳波計を開発するプロジェクトを発足していたのである。関谷氏は、脳波をキャッチする生体インターフェースとして薄いフィルムに電極形成した電極シートを使っていたが、薄くても伸びないものを人の身体に貼ると、突っ張ってしまうことがあるため装着感や不快感が高いという課題を持っていた。

そもそも、脳波は数十マイクロボルトという極めて微弱な電圧なので、額に貼り付けても肌にぴったり密着しなければ信号は測れない。そうした課題に向き合っていたタイミングで、メクテックが開発したストレッチャブルFPCを見た関谷氏は、高齢者のしわにも細かく追従して脳波が取得できる電極シートに利用できると判断。そこでメクテックと関谷氏は、パッチ式脳波センサー用の生体インターフェースとなる電極シートの共同開発を開始した(図1)。岩瀬氏は、2014年12月22日に関谷氏の研究室を訪ね、ストレッチャブルFPCを見せた時に、「私の脳波センサーは、御社のこの技術があれば実現できる」と喜んだ関谷氏の言葉を「今でも忘れない」と振り返る。

画面を拡大してご覧下さい。

社内のロビー活動で製品化に向け仲間作りに腐心

社外のつながりから一筋の光明が見えたものの、振り返ってみれば2回の開発中止を経験し、社内のPEへのモチベーションは低下。商品開発課のメンバーも減らされていた。だが岩瀬氏は、高齢者の脳疾患などに関わる問題は、必ず解決すべき社会課題になると考えていた。そして、電極シートの事業化に大きな手応えも感じていた。

そこで、岩瀬氏は社内でのモチベーション回復のために、社内ロビー活動を繰り広げた。NOKやメクテックの本社に関谷氏を招いて経営陣の前で技術を紹介したり、脳波センサーで脳年齢を測定したりといった具合だ。製造現場の作業員にも、電極シートが実際にどのように使われるのかを動画などを使って説明した。「電極シートは、機器に内蔵されて外からは見えなくなってしまう通常のFPCと違って、商品として目に見える。その点も製造現場での意欲向上につながりました」(岩瀬氏)。

フォトリソ・エッチングによるFPC製造と違って前工程がわずか3工程で完了するPEの簡便さには、メクテックの子会社としてFPCの製造を請け負っているMEK-Jの経営者も興味を持った。「MEK-Jからも製品化に向けて後押しをしてもらうなど、いろいろな追い風がありました」(岩瀬氏)。

電極シートに対する関谷氏からのオーダーに対しても、岩瀬氏自身が手を動かして開発サンプルを作った。それを2週間ほどで持っていくと、その場で課題を抽出し、また2週間後に改良したサンプルを持っていくなど、スピーディな対応を心がけた。そうした対応を続け、次第に開発パートナーとして関谷氏からの信頼を得ていった。「なにより、外部の協力者や内部の製造・製造技術・生産技術といった担当者からも助言をもらうなど、仲間作りが非常に重要だったと感じています」(岩瀬氏)。

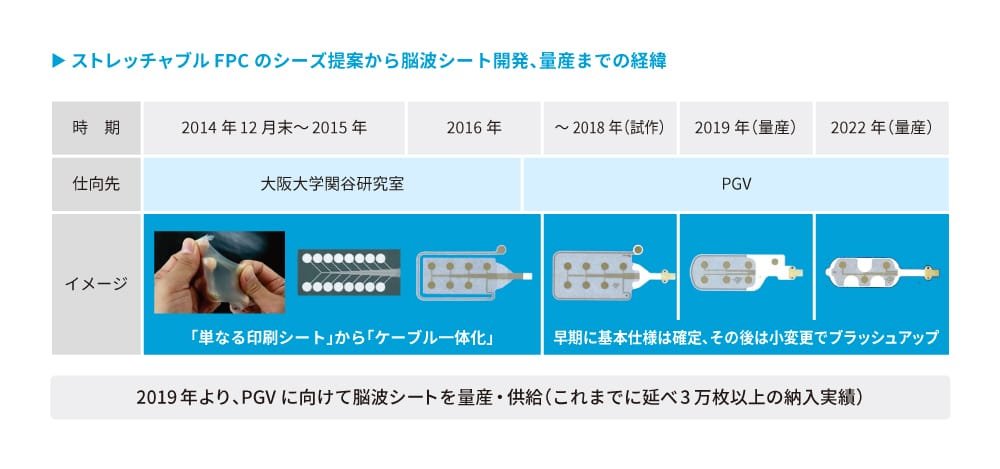

電極シートの製品化にあたっては、技術的な課題もいくつか解決しなければならなかった。例えば、電極シートから計測器に信号を送るには、外部接続が可能なケーブルを電極シートに組み込む必要がある。そもそも、伸びる性質を持つFPCを、そのままコネクタに接続するのは取り扱いが難しい。そこで、あえて伸びないフィルムベースのケーブルを、ストレッチャブルFPCに一体的に組み込んだ(図2)。

画面を拡大してご覧下さい。

また、電極シート自体が皮膚の上でずれないように、ストレッチャブルFPCに生体適合性がある粘着剤を仕込んだ。とはいえ、もともとメクテックではFPCの製造にそのような性質を持つ材料は使っていなかったので、「医療品製造において信頼できる、サプライヤーを探すことにも苦労しました」(岩瀬氏)。

さらに、量産化を考えると、今までFPCの製造工程において扱ったことのない材料を、そのまま工場の中で使うことはできない。「素材に詳しい識者へヒアリングしたり、外部分析・試験機関に依頼して何らかの環境負荷がある物質が使われていないかを分析したりしました」(岩瀬氏)。

いよいよ量産化へ、次なる課題はユーザビリティ

2016年の後半になると、関谷氏らのパッチ式脳波センサーの開発プロジェクトも、PGVというベンチャー企業を立ち上げて事業化することになった。それに合わせて、メクテックも電極シートの量産化が決まる(図3)。

画面を拡大してご覧下さい。

電極シートの量産化が始まると、額への貼りやすさをもっと向上させたいなど、いろいろな改良点も見えてきた。技術本部 開発部 開発二課 主事補の金子匠氏は、「現時点では、電極シートを額に貼り付ける際には、電気的な接続や機械的な接続をユーザー自身で行うが、慣れないといろいろと手間がかかってしまう」と説明する。そうした課題を解決するため、額に貼り付ければそのまま生体電位が取れるような、導電性を有した粘着剤アイテムを開発するなど、脳波の計測を簡略するユーザビリティ向上に取り組んでいる。

開発を続けていくうち、関谷氏らからは、電極シートをさらに進化させたり、別用途に適用したりといったアイデアが浮かんできた。例えばユーザビリティが向上して誰でも簡単にパッチ式脳波センサーが使えるようになると、ドラッグストアなどを介して流通させられるかもしれない。そうなれば、ユーザーが体温計のように定期的に脳波を計測し、数値に異常が見られたら病院に行って診てもらうなど、認知症の簡易診断のような使い方を想定できる。さらに違う使い方として、例えばスポーツしながらなど、いろいろな動作の最中に脳波を計測するという革新性にも期待が集まっている。

脳波の計測だけでなく、例えば妊婦の丸くなったお腹にA3サイズ程度の電極シートを貼ることで、出産時の子宮の筋電信号も計測できた。「関谷教授によると、これで得られる生体信号を解析することで、妊婦が正常分娩できるかどうかが分かるほか、お腹の中にいる赤ちゃんの生体信号までも取得できる可能性があります」(岩瀬氏)。

用途拡大への積み重ねが奏功、「美顔器用に使えないか」

電極シートの量産体制も整ったメクテックでは、その技術やノウハウを他の用途に拡大すべく、模索し始めた。その活動の中心は、ウエアラブル関連の展示会などの場を使って、ストレッチャブルFPCや脳波センサーでの応用事例をできるだけ多くの人に知ってもらうこと。地道に活動を継続していると、2022年1月、美容健康機器メーカーであるヤーマンの開発担当者が展示会でメクテックの電極シートに目をとめた。

「美顔器用のEMSシートに使えないか」。医療・ヘルスケアは意識していたものの、美容は予想もしていなかった用途だった。パッチ式脳波センサーですでに量産は始めていたものの、美顔器用で日常的に使われるものとなると、利用者の幅も利用頻度も格段に大きくなる。もちろん、消費者向けであれば、製品化には医療用とは別のハードルがあるはず。それでもこれは願ってもない新たな用途である。

ウエアラブル関連の展示会では、メクテック以外にも伸びる基板や電極を出展している競合メーカーがあった。その中で、ヤーマンはなぜメクテックに興味を持ったのか。決め手は製品のシンプルさである。

競合他社は、特に基板への部品実装や多機能化をアピールしていた。だが、生体電極のように使い捨てを想定した商品の場合、できるだけシンプルな構造にして、その分コストを抑えられるほうがいい。「メクテックでも、ストレッチャブルFPCへの部品実装のニーズはつかんでいました。しかし、簡単な構造であってもすでに量産して供給できる体制を築いていたことが、ヤーマンのニーズにマッチしたと思っています」(岩瀬氏)。

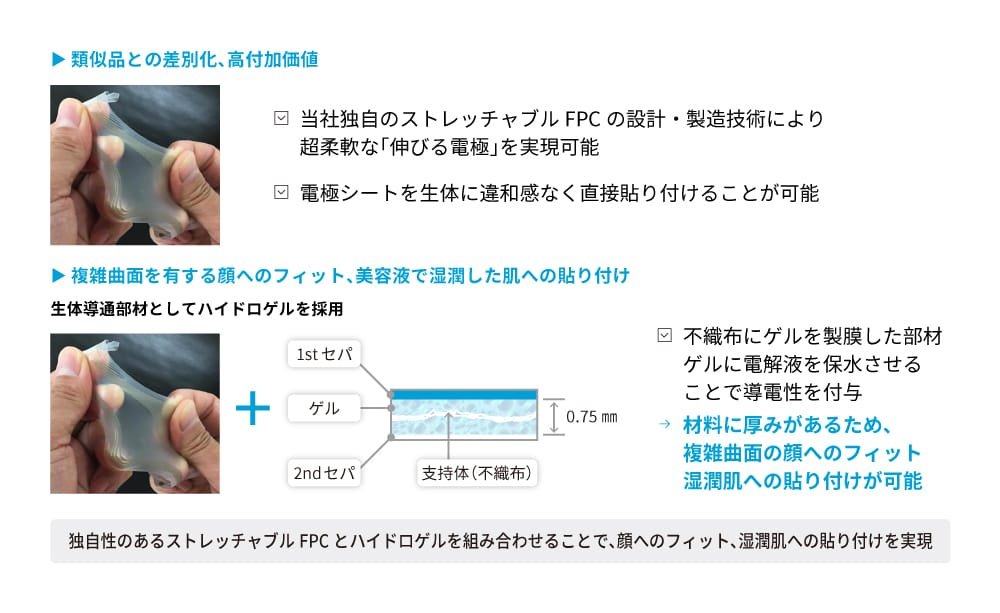

美顔器用のEMSシートと脳波センサー用の電極シートは同じような構造だが、電圧信号の計測と違って、EMSシートは体に低周波の信号を入れて電流刺激を与えることになる。技術本部 開発部 開発二課の塩川大介氏は、「まず、それが可能なのかという検証から進めました。ほかにも、美顔器用途では美容液で肌を濡らした状態で電極シートを貼りたいなどのリクエストがあり、そこで顧客とともに考え出したアイデアがハイドロゲルを使用することでした」と振り返る(図4)。

画面を拡大してご覧下さい。

立ちはだかった「ハロゲン」という難敵

ハイドロゲルを使用することを決めると、そこに大きな壁が立ちはだかった。ハイドロゲルはハロゲンの塊だからだ。

そもそも、メクテックの主力商品であるFPCには、ハロゲンフリーが要求される。ハロゲン系の材料は燃焼処分する際に、腐食が許されない電子製品の製造に悪影響を及ぼす物質を発生するためである。美顔器用のプロジェクトでは、それをあえて使用しなければ、顧客のニーズに応えられない。このハードルをクリアするために、社内の説明・説得や手続きが必要になった。本来、ハロゲンを工場に受け入れるためには、厳しい規制値をクリアする必要がある。使おうとしていたハイドロゲルは社内での規制値をはるかに上回っていた。当然、交渉は一筋縄ではいかない。「まずは、使用するハイドロゲルにどのくらいハロゲンが含まれているか定量的に分析し、これをFPCに接しないようにするには、どのようなルールが必要なのかを考えました」(塩川氏)。

塩川氏は既存の製品がハロゲンに接しない専用ラインを設け、美顔器用EMSシートを量産化するための特区を作ることを提案。特区に出入りするために必要な、作業着や手袋などのルールを全て決め、「この商品を作らせてください」と、社内の各関係部署を行脚した。「材料の仕入れ部門から製造部門、品質管理部門など、ほとんど全ての部門の人たちを集める連絡会も毎週のように催し、説明を続けました」(塩川氏)。

こうして美顔器用EMSシートの商品化が決まったのが2023年3月。当時の塩川氏の奮闘について、岩瀬氏も「商品化の話が決まる前の1年強の間、彼は開発の業務以上に、各部門との調整から量産現場の雑用まで、さまざまな作業をこなしていました。その努力によって、現場との信頼が築けたと思っています」と振り返る。

その後のスピード感は驚異的だ。商品化決定の翌4月には量産を決定、そのわずか3カ月後の7月には量産を始めた。当然、このスピード感にはメクテックも驚いた。

「できるのか?」

「いや、やるしかない」。

調達や製造ラインの稼働、品質確保など考えることは山積みで、悩まないわけはない。しかし新しい商品に積極的にチャレンジしようという空気がNOKグループにはある。PEのメリットに共感してくれたときから強力に後押ししてきてくれた製造子会社MEK-Jの全面協力も得て、このタフなリクエストを乗り切った。

このとき、初めてBtoC商品を扱ったがゆえの課題も持ち上がった。メクテックの工場で製造した美顔器用EMSシートを流通用パッケージ(ヤーマンが指定した包装用の袋)に入れ、梱包して出荷しなければならないことである。「先方からすると、包装自体も商品の一部という認識だった。BtoB向けのFPCで包装を意識してこなかった我々にとっては、初めて経験する出来事でした」(塩川氏)。

消費者まで直接届く商品であるため、包装を密閉する熱シールの位置もずれないようになど、そこにも高い品質が求められた。生産を立ち上げる期間があまりにも短く、外部にノウハウを求めている余裕もない。このため職場の仲間の協力を得ながら、新たに包装装置を導入。「腹を決めて自分たちで調べ、試行錯誤を繰り返しながら包装手順を確立しました」(塩川氏)。

こうして美顔器用のEMSシートを「デザインリフト/デザインリフトモア」という商品として月に10万個まで製造できる体制が整った。「これほどの規模で、ストレッチャブルFPCを量産しているところはメクテック以外にはないと思っています。このような垂直立ち上げを実現できたのは、自分たち開発者だけでなく、設計や各種技術部門、品質、調達、製造部門が一枚岩で進めてきたからこそ。これをきっかけに、さらなる横展開を推進していきます」(岩瀬氏)。